|

По книге А. А. Васильева

и Р. М. Вильфанда «Прогноз погоды»

и по книге П. Д. Астапенко «Вопросы о погоде»

Атмосфера – безбрежный воздушный океан планеты Земля Атмосфера – безбрежный воздушный океан планеты Земля

Атмосфера – неотъемлемая часть природной среды планеты Земля. Она окружает весь земной шар и состоит из смеси различных газов, называемой воздухом. В газовый состав атмосферы входят главным образом азот (~78%) и кислород (~21%). Доля остальных газов (углекислый газ, аргон, неон, радон, криптон, гелий, ксенон, водород, метан, окись азота и озон) составляет примерно 1 %. В воздухе находятся также частички пыли, капли воды, кристаллы льда и другие включения, называемые обычно аэрозолями. Они попадают в атмосферу как естественным образом (вследствие ветровой эрозии, извержения вулканов), так и в результате деятельности человека. Газы, входящие в состав атмосферы, имеют определенную плотность и поэтому оказывают на каждый квадратный сантиметр земной поверхности давление, равное массе воздуха. Именно поэтому человек физически ощущает на себе изменение давления, связанное с изменением погоды.

По мере удаления от поверхности земли атмосферное давление снижается. Благодаря сжимаемости воздуха понижение давления с высотой происходит неравномерно. Так, в слое до высоты 5 км находится примерно половина массы атмосферы, а до высоты 10 км – около 3/4.

Из-за уменьшения плотности воздуха с высотой атмосфера не имеет чёткой верхней границы и постепенно переходит в межпланетное пространство. Следы некоторых лёгких газов обнаружены даже на высоте несколько тысяч километров.

Если бы атмосфера была неподвижной, то наиболее тяжёлые газы и аэрозоли размещались бы ближе к земной поверхности, а наиболее лёгкие – выше. Однако непрерывное движение воздуха в атмосфере способствует перемешиванию газов и постоянству его состава, кроме самых верхних слоёв. Из-за постоянного движения (циркуляции атосферы) его можно считать международной собственностью, в отличие от воздушного пространства – собственности национальной.

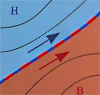

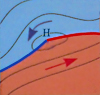

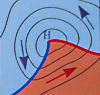

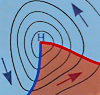

Развитие циклона умеренных широт. Развитие циклона умеренных широт.

|

1. холодная и тёплая воздушные массы разделены стационарной линией фронта |

|

|

2. холодный воздух надвигается на тёплую воздушную массу, в точке пониженного давления формируется волна |

|

3. холодный воздух продолжает движение к тёплому воздуху, подтекая под него, поэтому более лёгкий воздух перед холодным воздухом поднимается вверх и заполняет центр низкого давления взамен ушедшего холодного, давление в центре циклона понижается (циклон углубляется) |

|

4. холодный воздух, как более тяжёлый, перемещается примерно в два раза быстрее тёплого, поэтому холодный фронт догоняет тёплый, а тёплый воздух перед тёплым фронтом ещё более «углубляет» циклон (циклон достигает максимального развития) |

|

5. холодный фронт догоняет тёплый, вытесняя полностью тёплый воздух от земной поверхности в более высокие слои; фронты смыкаются и образуется так называемый фронт окклюзии |

|

6. у поверхности земли остаётся только заполненный холодным воздухом циклон, вращающийся по инерции против часовой стрелки, а после его исчезновения снова образуется поверхность раздела между холодной и тёплой воздушными массами, но с гораздо меньшими горизонтальными градиентами температуры |

холодный воздух холодный воздух  тёплый воздух тёплый воздух

холодный фронт холодный фронт  тёплый фронт тёплый фронт  фронт окклюзии фронт окклюзии

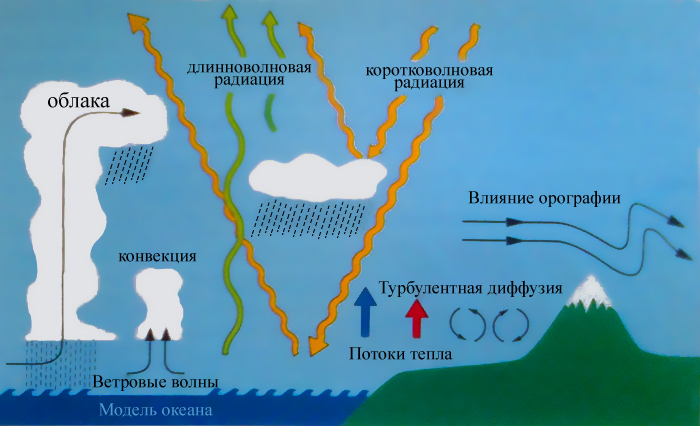

Как рассчитывают модель поведения атмосферы? Как рассчитывают модель поведения атмосферы?

Система уравнений, определяющая поведение атмосферы, очень сложна и нелинейна. Для расчёта прогноза необходимо решить следующие основные уравнения:

- состояния сухого воздуха, определяющего соотношение между давлением, плотностью и температурой воздуха;

- горизонтального движения воздуха, определяющего характер изменения ветра в зависимости от градиента давления, силы трения и силы Кориолиса, связанной со скоростью вращения поверхности Земли и влияющей на атмосферу;

- гидростатики, описывающее взаимоотношение между плотностью воздуха и изменением давления с высотой;

- термодинамики, которое определяет изменение температуры в поднимающемся воздухе, нагрев солнечной радиацией, турбулентный обмен и др.;

- непрерывности для сухого воздуха, позволяющее определить вертикальную скорость и изменения давления у поверхности Земли;

- непрерывности для влажности, которое учитывает, что содержание влаги в объёме воздуха остаётся постоянным, за исключением потери её вследствие выпадения осадков и конденсации.

Физические процессы, учитываемые современными глобальными моделями

(Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды – ЕЦСПП)

|

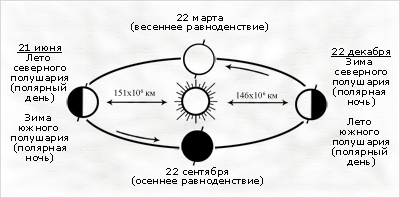

Как наклон земной оси влияет на погоду? Как наклон земной оси влияет на погоду?

Истинной причиной существования на земле различных сезонов является наклон земной оси к плоскости орбиты. Благодаря этому наклону, неизменному (равному 23,5°) как во время суточного вращения Земли вокруг своей оси, так и во время её годового вращения вокруг Солнца, создаются различные условия облучения земной поверхности в течение года. Шесть месяцев северное полушарие наклонено к Солнцу и солнечные лучи падают на его поверхность продолжительнее и круче, чем в южном полушарии. Это летнее полугодие северного полушария. Вторые шесть месяцев года в таких условиях оказывается южное полушарие, а поверхность северного, наоборот, обращена в сторону, противоположную Солнцу, она получает меньше солнечных лучей и падают они на неё более полого, чем в южном полушарии. Для северного полушария это зимнее полугодие. Истинной причиной существования на земле различных сезонов является наклон земной оси к плоскости орбиты. Благодаря этому наклону, неизменному (равному 23,5°) как во время суточного вращения Земли вокруг своей оси, так и во время её годового вращения вокруг Солнца, создаются различные условия облучения земной поверхности в течение года. Шесть месяцев северное полушарие наклонено к Солнцу и солнечные лучи падают на его поверхность продолжительнее и круче, чем в южном полушарии. Это летнее полугодие северного полушария. Вторые шесть месяцев года в таких условиях оказывается южное полушарие, а поверхность северного, наоборот, обращена в сторону, противоположную Солнцу, она получает меньше солнечных лучей и падают они на неё более полого, чем в южном полушарии. Для северного полушария это зимнее полугодие.

|

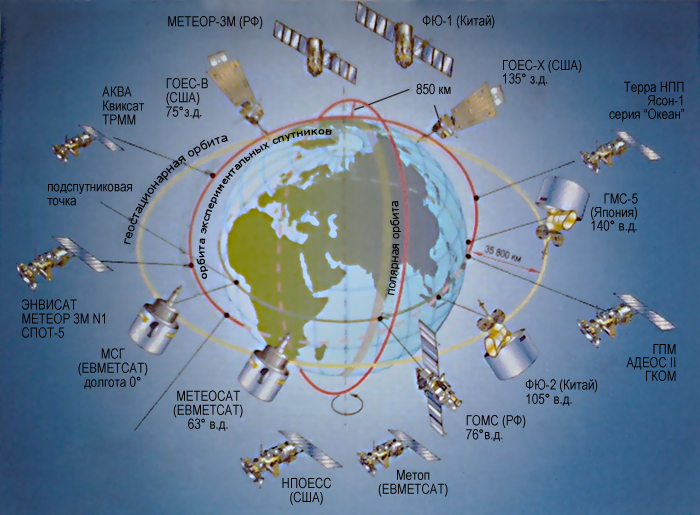

Всемирная метеорологическая организация Всемирная метеорологическая организация

Космические компоненты Глобальной системы наблюдений ВМО.

Классификация метеорологических прогнозов в зависимости от их заблаговременности Классификация метеорологических прогнозов в зависимости от их заблаговременности

| Вид прогноза погоды |

Заблаговременность прогноза погоды |

| Текущий |

От 0 до 2 ч |

| Сверхкраткосрочный |

До 12 ч |

| Краткосрочный |

От 12 до 72 ч |

| Среднесрочный |

От 72 до 240 ч |

| Увеличенной заблаговременности |

от 10 до 30 сут |

| Долгосрочный |

От 30 сут до 3 лет |

|